初回出稿日:2023年12月26日

最新更新日:2024年12月22日

公的年金制度 国民年金

第1号被保険者(国民年金の) 第2号被保険者(国民年金の)

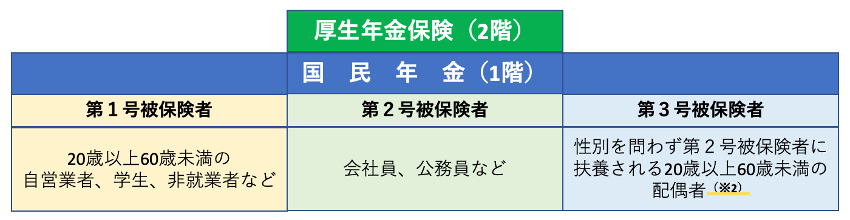

日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満の全国民が加入する国民年金(※1)と、会社員・公務員などの被用者が追加で加入する厚生年金保険(※1)の2階建になっています。

一階部分の国民年金の被保険者は、自営業者等の第1号、会社員や公務員など被用者の第2号、第2号被保険者の配偶者である第3号に分かれており、それぞれ保険料の負担方法などが異なります。第1号被保険者は、日本年金機構からの案内に従い、納付書や口座振替などによって自ら保険料を納付しますが、第2号被保険者の保険料は、事業主が被保険者の負担分を給与等から天引きし、事業主負担分と合わせて厚生年金保険料として納付します。また、第3号被保険者は自ら保険料を納める必要はなく、その費用は第2号被保険者の厚生年金保険から拠出されます。

公的年金に加え、企業や個人が任意で採用・加入する年金もありますが、本サイトでは、公的年金、特に厚生年金保険を中心に解説しています。

事業者として厚生年金保険へ加入する義務が生じる要件、及び従業員等の加入要件については、別記事「社会保険の適用基準」にて解説します。

やや細かい点になりますが、「厚生年金保険の被保険者」と「国民年金の第2号被保険者」には若干の違いがあります。前者は、原則70歳未満が被保険者ですが、後者は原則65歳で被保険者としての資格を喪失します。この違いによって、厚生年金保険の被保険者が65歳になったときに、第3号被保険者の配偶者がいる場合には国民年金の種別変更手続が必要になってきます(※3)。

(※1)国民年金と厚生年金保険の根拠法はそれぞれ国民年金法と厚生年金保険法です。厚生年金は厚生年金保険と保険を付けて呼び、国民年金は保険を付けずに呼ぶのが正式なので、本サイトでもそれに従っています。

(※2)第3号被保険者になるための要件について詳細は「国民年金の第3号被保険者」をご参照。

(※3)詳しくは、「従業員等の65歳到達」をご参照。

以上