初回出稿日:2025年2月14日

健康診断 一般健康診断 特殊健康診断 健康診断個人票

本記事では、事業者の義務である労働者の健康診断の種類とその内容、実施後の措置などについて解説します。尚、本記事でカバーする健康診断とは別に、事業者の義務として年1回の医師等によるストレスチェックがあります(※1)が、これについては別の機会にカバーしたいと思います。

(※1)労働安全衛生法66条の10に規定される「心理的な負担の程度を把握するための検査等」。但し、常時使用する労働者が50人未満の事業場については、当分の間、努力義務とされています。

1. 事業者の義務である健康診断の種類

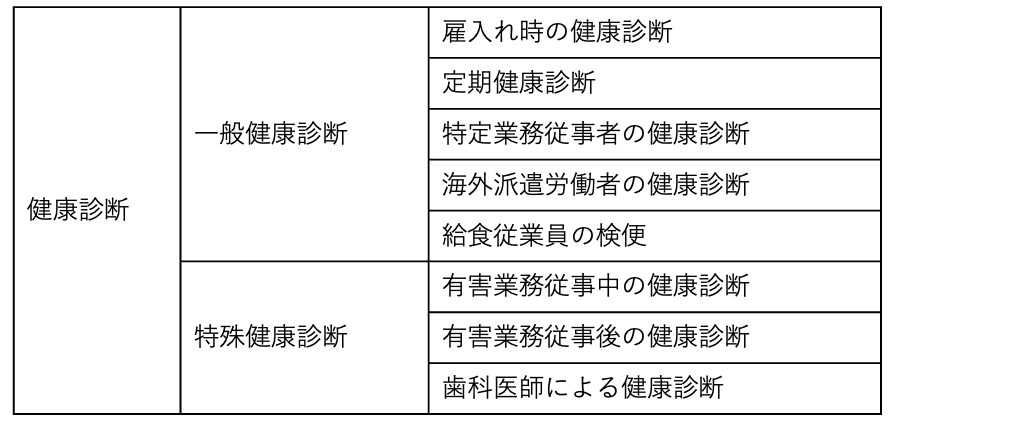

事業者は、労働安全衛生法に基づき、常時使用する労働者(※2)に対し、雇入れ時や年一回、或いは一定の事由に該当する場合に一般項目(後述)についての健康診断を実施しなければならず、これを「一般健康診断」と呼んでいます。加えて、一定の有害業務に常時従事する(或いは常時従事させたことのある)労働者(※3)に対しては特別の項目(後述)についての健康診断を実施しなければならず、これを「特殊健康診断」と呼んでいます。

これら労働安全衛生法に基づく健康診断は事業者の義務であり、その費用も事業者が負担すべきものです(※4)。

尚、派遣労働者に関しては、一般健康診断は派遣元に実施義務があり、特殊健康診断は、原則、派遣先に実施義務があります(※5)。

【表1】健康診断の種類

以下、各健康診断について順に概要を解説します。

(※2)有期雇用労働者(期間を定めて雇用される労働者)や所謂パートタイム労働者でも、契約期間が1年以上(特定業務従事者においては6ヶ月以上)である者、契約更新により1年以上(同左)使用されることが予定されている者、及び1年以上(同左)引き続き使用されている者や、1週間の所定労働時間が所謂フルタイム労働者の3/4以上ある場合は、常時使用する労働者に該当します。

(※3)常時従事する労働者とは、継続して当該業務に従事する労働者に加え、一定期間ごとに継続的に行われる業務であってもそれが反復する場合は該当するとされます。

(※4)健康診断に要した時間の賃金支払に関しては、一般健康診断については当然には事業者の負担とすべきものではないものの、事業者が賃金を支払うことが望ましく、特殊健康診断については賃金(時間外の場合は割増賃金を含め)を支払うべきとされています(昭和47年9月18日 労働省労働基準局長通達(基発第602号))。

(※5)例えば、派遣労働者が派遣先で有害業務に従事したのち派遣期間満了によりその業務から離れ、現在は他の派遣先で有害業務ではない業務に従事している場合、派遣元に特殊健康診断の実施義務があります。

(1) 一般健康診断

一般健康診断の検査項目は、基本的に下表2の一般項目になります。

【表2】健康診断の一般項目

| ① | 既往歴及び業務歴の調査 |

| ② | 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 |

| ③ | 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 |

| ④ | 胸部エックス線検査及び喀痰検査 |

| ⑤ | 血圧の測定 |

| ⑥ | 貧血検査 |

| ⑦ | 肝機能検査 |

| ⑧ | 血中糖質検査 |

| ⑨ | 血糖検査 |

| ⑩ | 尿検査 |

| ⑪ | 心電図検査 |

雇入れ時の健康診断

事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときには、医師による健康診断を行う必要があります。検査項目は、表2の一般項目から④の喀痰検査を除いたものとなります。実施方法など詳しくは「その他採用時の手続(雇入れ時の健康診断、法定三帳簿への記入など)」をご参照ください。

定期健康診断

事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行う必要があります。検査項目は、表2の一般項目です(※6)。定期健康診断の対象者は、上述の「雇入れ時の健康診断」を受けた者も含み、後述の「特定業務従事者の健康診断」を受けた者は除きます。また、後述の「海外派遣労働者の健康診断」、「有害業務従事中の特殊健康診断」を受けた者については、当該健康診断の実施日から1年間に限り、当該健康診断の項目に相当する項目を省略することができます。

尚、定期健康診断は、健康保険の保険者に別途実施義務がある特定健康診査(又はより検査項目の広い人間ドックなど)と一体として実施することもあり、具体的な実施方法については「定期健康診断」をご参照ください。

(※6)一定の基準に基づき医師が必要ないと認める場合は省略できる項目もあります。

特定業務従事者の健康診断

事業者は、特定業務(下表3)に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際、及び6ヶ月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行う必要があります。検査項目は、表2の一般項目になります(※7)。

尚、前述の「雇入れ時の健康診断」又は後述の「海外派遣労働者の健康診断」、「有害業務従事中の特殊健康診断」を受けた者については、当該健康診断の実施日から6ヶ月間に限り、当該健康診断の項目に相当する項目を省略することができます。

【表3】特定業務(※8)

| イ | 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 |

| ロ | 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 |

| ハ | ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務 |

| ニ | 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 |

| ホ | 異常気圧下における業務 |

| ヘ | さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務 |

| ト | 重量物の取扱い等重激な業務 |

| チ | ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 |

| リ | 坑内における業務 |

| ヌ | 深夜業を含む業務 |

| ル | 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務 |

| ヲ | 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務 |

| ワ | 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務 |

| カ | その他厚生労働大臣が定める業務 |

(※7)但し、表2の「④ 胸部エックス線検査及び喀痰検査」については1年以内ごとに1回、定期に行えば足りるとされます。また、一定の基準に基づき医師が必要ないと認める場合は省略できる項目もあります。

(※8)労働安全衛生規則13条1項3号に列挙される14業務

海外派遣労働者の健康診断

事業者は、労働者を本邦外の地域に6ヶ月以上派遣しようとするときは、あらかじめ当該労働者に対し、表2の一般項目(※9)及び厚生労働大臣が定める項目(※10)のうち医師が必要と認める項目について、医師による健康診断を行う必要があります。

また、事業者は、本邦外の地域に6ヶ月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせつとき(一時的に就かせるときを除く)は、当該労働者に対し、表2の一般項目(※9)及び厚生労働大臣が定める項目(※11)のうち医師が必要と認める項目について、医師による健康診断を行う必要があります。

尚、派遣前の健康診断については、前述の「雇入れ時の健康診断」、「定期健康診断」、「特定業務従事者の健康診断」又は後述の「有害業務従事中の特殊健康診断」を受けた者については、当該健康診断の実施日から6ヶ月間に限り、当該健康診断の項目に相当する項目を省略することができます。

(※9)一定の基準に基づき医師が必要ないと認める場合は省略できる項目もあります。

(※10)腹部画像検査、血液中の尿酸の量の検査、B型肝炎ウイルス抗体検査、ABO式及びRh式の血液検査(ご参考まで)

(※11)腹部画像検査、血液中の尿酸の量の検査、B型肝炎ウイルス抗体検査、糞便塗抹検査(ご参考まで)

給食従業員の検便

事業者は、事業に付属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際(※12)、検便による健康診断を行う必要があります。

(※12)その後定期的に検便による健康診断を行う必要はありません。

(2) 特殊健康診断

有害業務従事中の健康診断

事業者は、一定の有害業務(労働安全衛生法施行令22条1項の業務)に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際、及びその後所定の期間(通常は6ヶ月)以内ごとに1回、定期に、医師による「特別の項目」についての健康診断を行う必要があります。下表4は、有害業務の種類と「特別の項目」を規定した規則等をまとめたものです。詳細が必要な場合は、各条文や規則等をご確認ください。

【表4】「従事中」に特別の項目について健康診断が必要となる有害業務の種類

| 有害業務の種類(根拠条文) | 「特別の項目」を規定した規則等 |

|---|---|

| ① 高圧室内業務及び潜水業務(労働安全衛生法施行令22条1項1号) | 高気圧作業安全衛生規則38条 |

| ② 放射線業務(労働安全衛生法施行令22条1項2号)(※13) | 電離放射線障害防止規則56条 |

| ③ 除染等業務(労働安全衛生法施行令22条1項2号) | 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則20条 |

| ④ 特定化学物質業務(労働安全衛生法施行令22条1項3号) | 特定化学物質障害予防規則39条1項 |

| ⑤ 石綿業務(労働安全衛生法施行令22条1項3号) | 石綿障害予防規則40条1項 |

| ⑥ 鉛業務(労働安全衛生法施行令22条1項4号) | 鉛中毒予防規則53条 |

| ⑦ 四アルキル鉛等業務(労働安全衛生法施行令22条一項5号) | 四アルキル鉛中毒予防規則22条 |

| ⑧ 有機溶剤業務(労働安全衛生法施行令22条1項6号) | 有機溶剤中毒予防規則29条 |

| ⑨ 粉じん作業(じん肺法施行規則2条)(※14) | じん肺法3条 |

(※13)放射線業務においては、常時従事する労働者に関する健康診断の規定に加え、緊急作業に従事する放射線業務従事者に関する健康診断の規定もありますが、解説は省略しています。

(※14)「⑨ 粉じん作業」は、労働安全衛生法の特殊健康診断の対象ではありませんが、じん肺法に基づく特別な健康診断(じん肺健康診断)の対象であるため、追記してあります。

有害業務従事後の健康診断

表4に掲げた有害業務のうち④の一部及び⑤に関しては、事業者は、これら業務に常時従事させたことのある労働者で現に使用しているものに対し、6ヶ月以内ごとに1回(一部項目については1年以内ごとに1回)、定期に、医師による「特別の項目」についての健康診断を行う必要があります。より詳しい情報が必要な場合、対象となる有害業務については労働安全衛生法施行令22条2項、健康診断の「特別の項目」については特定化学物質障害予防規則39条2項、石綿障害予防規則40条2項などをご参照ください。

歯科医師による健康診断

事業者は、歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行う必要があります。ここでの「有害な物」の定義は、労働安全衛生法施行令22条3項をご参照ください。

2. 健康診断の記録の作成、保存、通知

(1) 記録の作成、保存

事業者は、以上に述べた健康診断(一般健康診断、特殊健康診断)の結果に基づき、必要項目を記録し、一定期間保存する義務があります。下表5は、健康診断の種類ごとにその記録の様式と保存期間をまとめたものです。

【表5】健康診断の種類ごとの記録の様式及び保存期間

| 健康診断の種類 | 記録の様式 | 保存期間 | |

|---|---|---|---|

| 雇入れ時の健康診断 | 健康診断個人票(雇入時)[労働安全衛生規則 様式第5号(1)] | 5年 | |

| 定期健康診断 | 健康診断個人票[同 様式第5号(2)] | 5年 | |

| 特定業務従事者の健康診断 | 健康診断個人票[同 様式第5号(2)] | 5年 | |

| 海外派遣労働者の健康診断 | 海外派遣労働者健康診断個人票(派遣前・帰国後) [同 様式第5号(3)] | 5年 | |

| 給食従業員の検便 | 健康診断個人票[同 様式第5号(2)] | 5年 | |

| 歯科医師による健康診断 | 健康診断個人票(雇入時)[同 様式第5号(1)]又は 健康診断個人票[同 様式第5号(2)] | 5年 | |

| 以下、特殊健康診断及びじん肺健康診断(※15) | |||

| 高気圧室内業務及び潜水業務 | 高気圧業務健康診断個人票[規則 様式第1号] | 5年 | |

| 放射線業務 | 電離放射線健康診断個人票[規則 様式第1号の2] | 30年 | |

| 除染等業務 | 除染等電離放射線健康診断個人票[規則 様式第2号] | 30年 | |

| 特定化学物質業務(従事中、従事後) | 特定化学物質健康診断個人票[規則 様式第2号] | 5年(※16) | |

| 石綿業務(従事中、従事後) | 石綿健康診断個人票 [規則 様式第2号] | 40年 | |

| 鉛業務 | 鉛健康診断個人票[規則 様式第2号] | 5年 | |

| 四アルキル鉛等業務 | 四アルキル鉛健康診断個人票[規則 様式第2号] | 5年 | |

| 有機溶剤業務 | 有機溶剤等健康診断個人票[規則 様式第3号] | 5年 | |

| 粉じん作業 | じん肺健康診断結果証明書 [じん肺法施行規則 様式第3号] | 7年 | |

(※15)以下、各様式の前の前に単に「規則」とあるのは、表4に示した各有害業務の「特別の項目」を規定する規則を指します。例えば、高気圧業務健康診断個人票は、「高気圧作業安全衛生規則の様式第1号」を指します。

(※16)特定化学物質障害予防規則の「特別管理物質」(ベンゼン、塩化ビニル、コールタールなど)の製造・取扱業務については30年。

表5の「記録の様式」は、必要事項がカバーされていれば書式は任意ですが、労働安全衛生規則 様式第5号(1)〜(3)は厚生労働省「労働安全衛生規則関係様式」に、それ以外は、例えば e-Gov法令検索 から該当する規則(高気圧作業安全衛生規則など)を検索すると雛形を入手できます(各規則条文の末尾に様式が添付されています)。

(2) 健康診断の結果の通知等

労働者本人への通知

事業者は、健康診断(一般健康診断、特殊健康診断)の結果を、遅滞なく、労働者本人へ通知しなければなりません。

健康保険への写しの提供

対象労働者が健康保険の被保険者であって、健康保険の保険者(協会けんぽ、健康保険組合など)から当該被保険者の健康診断の記録の写しを求められた場合、事業者はこれを保険者へ提供しなければなりません。保険者は健康保険法に基づき、一定の加入者(被保険者等)に対し特定健康診査等を実施する義務があり、さらに全ての加入者に対して健康の保持増進のために必要な事業を行う努力義務があります(※17)。保険者はその目的のために事業者へ健康診断の記録の写しを求めることができ(※18)、事業者はそれに従う必要があります(※19)。

(※17)健康保険法150条1項。尚、特定健康診査とは「高齢者の医療の確保に関する法律」に規定された、40歳以上75歳未満の健康保険の加入者を対象として、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」に規定された項目をカバーする健康診査です。但し、事業者等が行う労働安全衛生法等に基づく健康診断の結果を保険者が取得した場合、その内容に従い特定健康診査の全部又は一部を省略することができます。

(※18)健康保険法150条2項(令和4年1月改正により追加)。保険者は特定健康診査の対象外である40歳未満の被保険者の健康診断の結果も含め、事業者へ求めることができます。

(※19)健康保険法150条3項(令和4年1月改正により追加)。この場合の情報提供は、個人情報保護法27条1項1号の「法令に基づく場合」に該当するため、第三者提供に係る本人の同意は不要です。

3. 健康診断の実施後の措置等

事業者は、健康診断の項目に「異常の所見」があると診断された労働者については、医師又は歯科医師の「意見」を聴き、必要に応じて、就業場所の変更、作業の転換などの適切な措置を講じなければなりません。

また、一般健康診断の結果、「特に健康の保持に努める」必要があると認める労働者に対しては、医師又は保健師による「保健指導」を行うよう努めなければなりません。

(1) 就業場所変更等の措置

健康診断の項目に「要観察」、「要精密検査」、「要治療」などの「異常の所見」がある労働者については、まず医師等の意見聴取を行わなければなりませんが、厚生労働省の指針(※20)によれば、常時50人以上の労働者を使用し産業医の選任義務がある事業場は産業医に意見を聴くことが、また、産業医の選任義務のない小規模な事業場は地域産業保健センター(※21)の活用を図ること等が、適当であるとされています。

また、意見聴取及びその後の措置については、以下のようになります(厚生労働省の指針(※20))。

- 医師等からの意見聴取は、健康診断の実施後、速やかに行うことが望ましい(※22)。

- 事業者は、医師等から意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかにこれを提供しなければなりません。

- 医師等から聴取する意見の内容は、「就業上の措置」、つまり就業区分(就業制限、要休業など)とその内容(就業制限であれば、就業場所の変更、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少、出張の制限など)や、作業環境や作業管理に関する改善措置などである。

- 「就業上の措置」は、健康診断個人票の医師等の意見欄に記入を求めることとする。

- 医師等の意見を踏まえ、「就業上の措置」を決定する場合には、あらかじめ当該労働者の意見を聴き、十分な話合いを通じてその労働者の了解が得られるよう努めることが適当である。

- 衛生委員会等(※23)の設置義務のある事業場又は労働時間等設定改善委員会(※24)を設置している事業場においては、必要に応じ、健康診断の結果に係る医師等の意見をこれらの委員会に報告することが適当である。なお、この報告に当たっては、労働者のプライバシーに配慮し、労働者個人が特定されないよう医師等の意見を適宜集約し、又は加工する等の措置を講ずる必要がある。

(※20)厚生労働省「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」。詳細は同指針をご参照ください。

(※21)労働安全衛生法に基づく国の援助として、労働者数50人未満の事業場の労働者の健康管理等に係る支援をを目的とする、厚生労働省所管の独立行政法人労働者健康安全機構の組織。全国47都道府県に約350ヶ所あります。最寄りのセンターは、「都道府県名、地域産業保健センター」で検索してみてください。

(※22)医師又は歯科医師からの意見聴取は、健康診断が行われた日から3ヶ月以内に行わなければならない(労働安全衛生規則51条の2)。

(※23)衛生委員会とは、労働者の健康障害を防止するための対策等を調査審議し、事業者に対し意見を述べることを目的とする委員会です。労働安全衛生法により、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに設置が義務付けられています。

(※24)労働時間等設定改善委員会とは、「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」に基づき、労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議し、事業主に対し意見を述べることを目的とする委員会です。

(2) 保健指導

労働安全衛生法により、「事業者は、一般健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うようと止めなければならない。」と規定されています。

(3) 定期健康診断結果報告

- 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1.(1) の定期健康診断、又は特定業務従事者の健康診断(定期のものに限る)を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。

- また、1.(2) の特殊健康診断(有害業務従事中・後の健康診断、歯科医師による健康診断)のうち定期のものを実施した事業者は、(当該業務に従事する労働者の人数にかかわらず)該当する報告書を所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。

- 以上の報告書の様式は、厚生労働省「各種健康診断結果報告書」にて入手できます。

- 尚、これらのうち、定期健康診断結果報告及び歯科医師による健康診断など特殊健康診断の一部は、令和7年1月1日以降、電子申請が原則となっています。これらの報告書の作成、提出は、厚生労働省「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を利用すると便利です。

以上