初回投稿日:2025年5月17日

適用事業所の一括(個人事業の、社会保険の)、 継続事業の一括(個人事業の、労働保険の)

本記事では、個人事業主が、主たる事業所以外に支店を設置する場合の役所、社会保険関係の手続について解説します。但し、許認可等事業に関する手続はカバーしておりませんので、ご留意ください。

1. 税金関係の手続

必要に応じて下表1の各項目の手続を行います。

下表1の③、④の項目は、給与等の支払事務を設置する支店で行う場合であって、源泉所得税、特別徴収住民税に関して、それぞれ納期の特例を受けるときに必要な手続です(主たる事業所で給与支払事務を集中して行う場合は必要ありません)。

【表1】税金関係の手続

| 手続分野 | 提出書類 | 提出先 |

| 説明 | ||

| ①国税 (所得税) | 個人事業の開業・廃業等届出書 | 納税地の所轄税務署 |

| ・開業時と同様、支店設置後1ヶ月以内に納税地(※1)の所轄税務署に提出(※2) ・申請書様式、記載要領などは、国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」をご参照 ・e-Tax(※3) での提出も可能 | ||

| ② 地方税 (個人事業税) | 事業開始等申告書 | 設置する支店の都道府県税事務所 |

| ・主たる事業所が所在する都道府県とは別の都道府県に、新たに支店を設置する場合に提出 ・都道府県によって書式や提出期限が違うので、各自治体のHP等をご参照(※4) ・現状、eLTAX(※5) では提出できず、窓口(郵送可の自治体も)で手続を行う必要あり | ||

| ③国税 (所得税) | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 設置する支店の所轄税務署 |

| ・設置した支店で給与等の支払事務を行う場合で、源泉所得税の納期の特例を受けるときに提出(※6) ・申請書様式、記載要領などは、国税庁「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」をご参照 ・期限:時に定めなし(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用) ・e-Tax(※3)での提出も可能 | ||

| ④地方税 (個人住民税) | 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 | 従業員等の住所地の市区町村 |

| ・設置した支店で給与支払事務を行う場合で、特別徴収する住民税の納期の特例を受けるときに申請(※7) ・申請書の書式、eLTAX(※5) への対応などは自治体によって異なるので、各自治体のHP等をご参照 ・期限:時に定めなし(提出した日の翌月に支払う給与等から適用されるケースが多い) | ||

(※1)納税地は、原則、個人事業主の住所地ですが、(主たる)事業所等の所在地を選択することもできます(所得税法15条、16条)。

(※2)本届は提出しなくても罰則はありませんが、給与等の支払事務を設置する支店で行う場合に必要となる「給与支払事務所等の開設届出書」も兼ねています。設置時には支店で給与等支払事務を行わず、後日改めて支払事務を支店に移管する場合は、その時点で「給与支払事務所等の開設届出書」を当該支店の所在地の所轄税務署へ提出することになります(その場合の手続は、国税庁「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」をご参照)。

(※3)国税関係のオンラインサービスです。詳しくは、別記事「行政のオンライン手続について」ご参照。但し、提出には Web版 e-Tax ではなく、e-Taxソフトのインストールが必要ですが、OSは Windows にしか対応していません。(Mac OS では利用できません。2025年5月現在。)

(※4)「事業開始等申告書」の提出を失念しても罰則はありません。個人事業税は、所得税の確定申告を行えば、課税対象者へ都道府県から納税通知書が送付され、納税はその納付書によって行う仕組みになっています。

(※5)地方税関係手続のオンラインサービス

(※6)従業員等の給与等から源泉控除した所得税は、原則、毎月納付しなければなりませんが、給与等の受給者が常時10人未満の事業所は、この特例により年2回(1月20日と7月10日まで)にまとめて納付することができます。

(※7)従業員等の給与から特別徴収した住民税は、原則、毎月、従業員の住所地の市区町村に納付しなければなりませんが、給与等の受給者が常時10人未満の事業所は、この特例により年2回(12月10日と6月10日まで)にまとめて納付することができます。

2. 社会保険・労働保険の手続

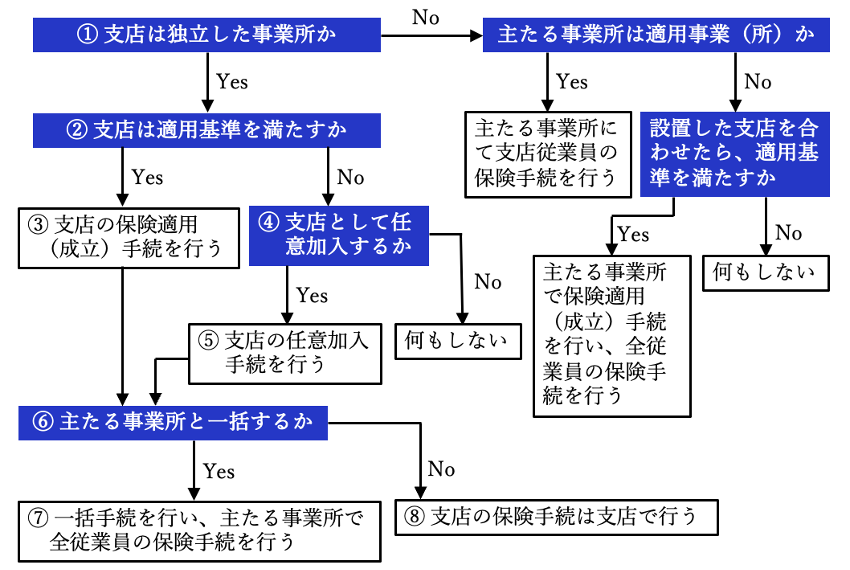

個人事業の場合、設置する支店の状況によって、取りうる手続にやや複雑なバリエーションがあるので、下図1のフローチャートによって解説します。

【図1】支店の状況と保険適用の分類チャート(個人事業の場合)

社会保険、労働保険は、工場、事務所、商店、建設工事など、事業所単位で適用(成立)するのが原則であり、まず初めに、設置する支店が適用単位となる独立した事業所に該当するか、が問題となります(図1の①)。

ここでいう独立した事業所とは、「一つの経営体、すなわち一定の場所において一定の組織のもとに有機的に相関連して行われる一体的な経営活動」(※8)などを指しますが、実務的には、独立した事業所と認められない(と考える)場合には「雇用保険事業所非該当承認申請」を行って確認することができます(※9)。雇用保険事業所非該当承認申請については後述しますが、これが承認された場合は、図1の①から右側(No の矢印)へ進み、(設置した支店とは別に元々ある)主たる事業所の状況に応じて、主たる事業所において必要な手続を行うことになります(この場合、設置した支店での手続はありません)。

次に、設置した支店が、独立した支店と認められる場合には、その支店が、社会保険、労働保険の適用基準を満たすかどうかの判断(図1の②)になります(※10)。支店が適用基準を満たす場合は、支店として保険適用(成立)手続を行い(※11)、適用基準を満たさない場合は、任意加入するかどうかを判断することになります(図1の④)。任意加入については後述します。

図1の③又は⑤の結果、適用事業所となった支店は、一定の要件を満たせば一括申請(後述)により、保険手続を主たる事業所へ集中させることも可能です(図1の⑥、⑦)。一括を行わない場合は、支店独自で保険手続を行うことになります(図1の⑧)。

(※8)福井労働局「労働保険の適用」からの引用

(※9)雇用保険事業所非該当承認申請は、文字通り雇用保険に係る申請ですが、他の保険関係に事業所非該当承認手続がないため、保険関係全体の事業所非該当の目安として考えられます。社会保険について疑問ある場合は、年金事務所等へご確認ください。

(※10)社会保険、労働保険の適用基準については、「社会保険の適用基準」、「労働保険の適用基準」の「事業(所)としての基準」をご参照ください。

(※11)手続は「社会保険の加入手続」、「労働保険の加入手続」をご参照ください(設立した支店において従業員等を新規採用するのではなく、本社から転勤させる場合には、当該従業員等について転勤に伴う保険手続が必要となりますが、これについては別記事にて解説する予定です)。

雇用保険事業所非該当承認申請

設置した支店が、以下の要件をすべて満たす場合、雇用保険事業所非該当承認申請を行い、認められれば上位の事業所(主たる事業所等)によって保険手続をまとめて行うことができます。この場合、設置した支店において手続は必要ありません。

- 事業所非該当要件

- スクロールできます

① 人事、経理、経営(又は業務)上の指揮監督、賃金の計算、支払等に独立性がないこと ② 健康保険、労災保険等他の社会保険についても主たる事業所で一括処理されていること ③ 労働者名簿、賃金台帳等が主たる事務所に備え付けられていること - 雇用保険事業所非該当承認申請

- スクロールできます

何を どこへ いつまでに 雇用保険事業所非該当承認申請

事業所非該当承認申請調査書設置した支店を管轄する公共職業安定所 支店設置後速やかに - 詳細は、厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き」第3章「6 施設が適用事業所にあたらないとき」ご参照

- e-Gov(※12)によるオンラインも可能

(※12)社会保険関係手続のオンラインサービス。詳しくは、e-Gov電子申請システムをご参照。

社会保険・労働保険の任意加入手続

- ① 社会保険の任意加入手続

-

支店の従業員(被保険者となるべき者に限定)の2分の1以上の同意を得て事業主が申請し、厚生労働大臣の認可を受けると適用事業所になることができます。

何を どこへ 健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書 管轄の年金事務所 - 健康保険、厚生年金保険のどちらか一つの制度のみ加入することも可能

- 手続は、e-Gov によるオンラインでも可能

- 詳細は、日本年金機構「強制適用とならない事業所が健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき」ご参照

尚、以下の労働保険と違い、従業員の2分の1以上の希望があっても、社会保険に加入する義務はありません。

- ② 労働保険の任意加入手続

-

労災保険は、労働者の同意がなくても事業主が希望するときは加入申請が可能です(労働者に保険料の負担ないため)。逆に、労働者の過半数が希望するときは、事業主は加入申請しなければなりません。

一方、雇用保険は、事業主が希望するときに、労働者の2分の1以上の同意を前提に加入申請可能です(労働者に保険料の負担あるため)。労働者の2分の1以上が希望するときは、事業主は加入申請しなければなりません。

何を どこへ 労災保険任意加入申請書 管轄の労働基準監督署 雇用保険任意加入申請書 管轄の公共職業安定所 - 労災保険、雇用保険のどちらか一つの制度のみ加入することも可能

- 手続は、e-Gov によるオンラインでも可能

- 窓口で手続を行う場合は、申請書が特殊用紙のため、労働基準監督署又は公共職業安定所の窓口で取得するか、郵送してもらう必要があります。記入方法や添付書類など詳細も窓口でご確認ください。

適用事業(所)の一括手続

最後に、設置した支店が適用事業(所)であるものの、保険事務は主たる事業所等で一括して行う場合の手続について説明します。社会保険と労働保険それぞれ別々に手続を行うので、順に解説します。

- ① 社会保険の適用事業所の一括

-

一括の条件

2つ以上の適用事業所(主たる事業所と支店)を一括するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

- 両事業所の事業主が同一であること

- 両事業所の健康保険の保険者が同一であること

- 一括の対象となるすべての者の人事、労務、給与関係の管理が、主たる事業所において電子計算組織により集中的に行われていること

- 以下に述べる一括適用承認を受けること

一括適用承認の申請手続

協会けんぽ加入の場合、「一括適用承認申請書」を主たる事業所の所轄年金事務所へ提出します。申請書式、記入例、添付書類など詳細は、日本年金機構「一括適用」をご参照ください。尚、新設した支店については、事前に事業所としての加入手続を済ませておく(つまり、新規適用届又は任意適用申請書を支店の管轄の年金事務所へ提出し、事業所記号・事業所番号を取得しておく)必要があります。

健康保険組合に加入の場合は、別途、健康保険組合へも申請書を提出する必要があります(詳細は、各健康保険組合へご照会ください)。

手続は、e-Gov によるオンラインでも可能です(協会けんぽ加入の場合、厚生年金保険と健康保険の一括適用申請を同時に行う必要があります)。

- ② 労働保険の適用事業の一括(※13)

-

一括の条件

2つ以上の適用事業(主たる事業所と支店)を一括するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

- 両事業所の事業主が同一であること

- 両事業所の労災保険率表(※14)の事業の種類が同一であること

- 両事業所において、成立している保険関係が同一であること(※15)

- 主たる事業所において、一括の対象となる労働者数、及び労働者の賃金の明細が把握できていること

- 以下に述べる継続事業一括認可を受けること

継続事業一括認可の申請手続

「継続事業一括認可・追加・取消申請書」を主たる事業所の所轄労働基準監督署へ提出します。尚、一括される支店については、事前に保険関係成立手続を行う(つまり、保険関係成立届又は任意加入申請書を支店の管轄労働基準監督署へ提出し、保険番号を取得しておく)(※16)必要があります。制度の概要、申請手続の詳細は、大阪労働局「労働保険 継続事業一括申請の手続」が参考になります。手続は、e-Gov によるオンラインでも可能です。

因みに、継続事業の一括手続においては、一括する主たる事業所を「指定事業」、一括される支店を「被一括事業」と呼びます。

一括認可の通知を受けた後、一括する支店の従業員の数によっては、指定事業(主たる事業所)において規模拡大に伴う増加概算保険料の納付が必要となる場合があります(※17)。また、被一括事業(支店)において既に労働保険料の申告・納付を開始している場合には、保険関係の消滅に伴う保険料の確定精算手続が必要となります。

(※13)労働保険の適用事業の一括には、一定期間の事業(建設事業など)を対象とする「有期事業の一括」などもありますが、以下は「継続事業の一括」を対象とします。

(※14)厚生労働省「労災保険率について」をご参照

(※15)つまり、一元適用事業の場合、両事業所において労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立していること。二元適用事業の場合、両事業所において労災保険のみ若しくは雇用保険のみ、または両方の保険関係が成立していること。(一元適用事業、二元適用事業の区分については、「労働保険の加入手続」ご参照。)

(※16)新設する支店の場合、保険関係成立届等を労働基準監督署へ提出する際に、窓口で継続事業一括申請をする予定であることを申し出、継続事業一括申請用の仮保険番号を取得するとスムーズです。

(※17)詳細は、「雇用保険、労災保険の保険料の納付手続」をご参照

3. 商号の登記手続について

そもそも、個人事業では商号を用いるかどうか、用いる場合でも登記するかどうかは任意です。個人事業主が主たる事業所とは別に支店を開設し、その支店について「商号の登記」を行う場合は、その新たな営業所において商号の新設の登記を申請します。新たな営業所が既に登記済みの主たる事業所と同一市区町村内にあっても登記申請することができます(※18)。商号の登記手続については、「個人事業の開業手続」(「商号を登記する場合の手続」)をご参照ください。

(※18)但し、同一の営業所に同一の商号の登記を行うことはできません。

4. その他の手続

個人事業主は、支店(営業所)ごとに営業に係る一切の行為を行う権限を持つ(商法上の)支配人を選任することができます。(商法上の)支配人を選任した場合は、(支配人を置いた支店の所轄法務局へ)その登記を行う必要があり(※19)、支配人の印鑑を登録することもできます。また、商法上の支配人ではないが、支配人、支店長、店長、営業所長などの肩書きを持った使用人を置くこともでき、この場合は何ら公的な手続はありません。

(※19)「支配人の登記」は、「商号の登記」とは別のものであり、「商号の登記」がなくても「支配人の登記」を行うことができます。(個人商人が行う登記には、「商号の登記」、「未成年者登記」、「後見人登記」、「支配人の登記」の4種類があります。)

以上